SAINT-URBAIN

Quartz de La Galette

Quartz de La Galette

LOCALISATION

Coordonnées : 47° 43,665′ N, 70° 43,434′ O

Ce géosite consiste en un bloc de quartzite à grains grossiers qui a été déposé par la compagnie Sitec à proximité de la chapelle de la Galette. Pour vous y rendre, il faut parcourir 34 km à partir de l’intersection de la route 138 et de la route 381. Le gros bloc de quartz se trouve près de ce qui reste de la chapelle (voir figure 1).

Description sommaire du site :

L’accès au site est sécuritaire et facile. Vous descendez de votre voiture et le bloc est là, sous vos yeux. Par contre, le site est difficilement accessible durant l’hiver.

Par ailleurs, les visites ne sont pas permises sur la propriété de Sitec Quartz pour des raisons de sécurité. Toutefois, la mine est visible en direction sud-ouest au km 38 de la route 381, à l’emplacement 47° 46,013’ N, 70° 43,492’ O (voir figure 5). Attention à la circulation sur la route 381!

Géologie locale :

La région fait partie d’un ensemble de roches datant entre 600 millions et 2 milliards d’années. Cet ensemble est appelé Province géologique de Grenville, en référence à la localité ontarienne où ces roches ont été décrites la première fois. Les roches de Grenville sont les plus jeunes d’un vaste ensemble de roches très anciennes, pouvant remonter jusqu’à 4 milliards d’années, appelé Bouclier canadien.

La région autour de vous se compose principalement de gneiss, avec des zones de quartzite pur. Ces roches sont regroupées dans un sous-ensemble très métamorphisé, appelé « Formation de La Galette ». Les zones de quartzite, orientées nord-est–sud-ouest, ont une épaisseur moyenne d’environ 150 mètres mais peuvent atteindre localement jusqu’à 260 mètres, et elles ont les caractéristiques suivantes :

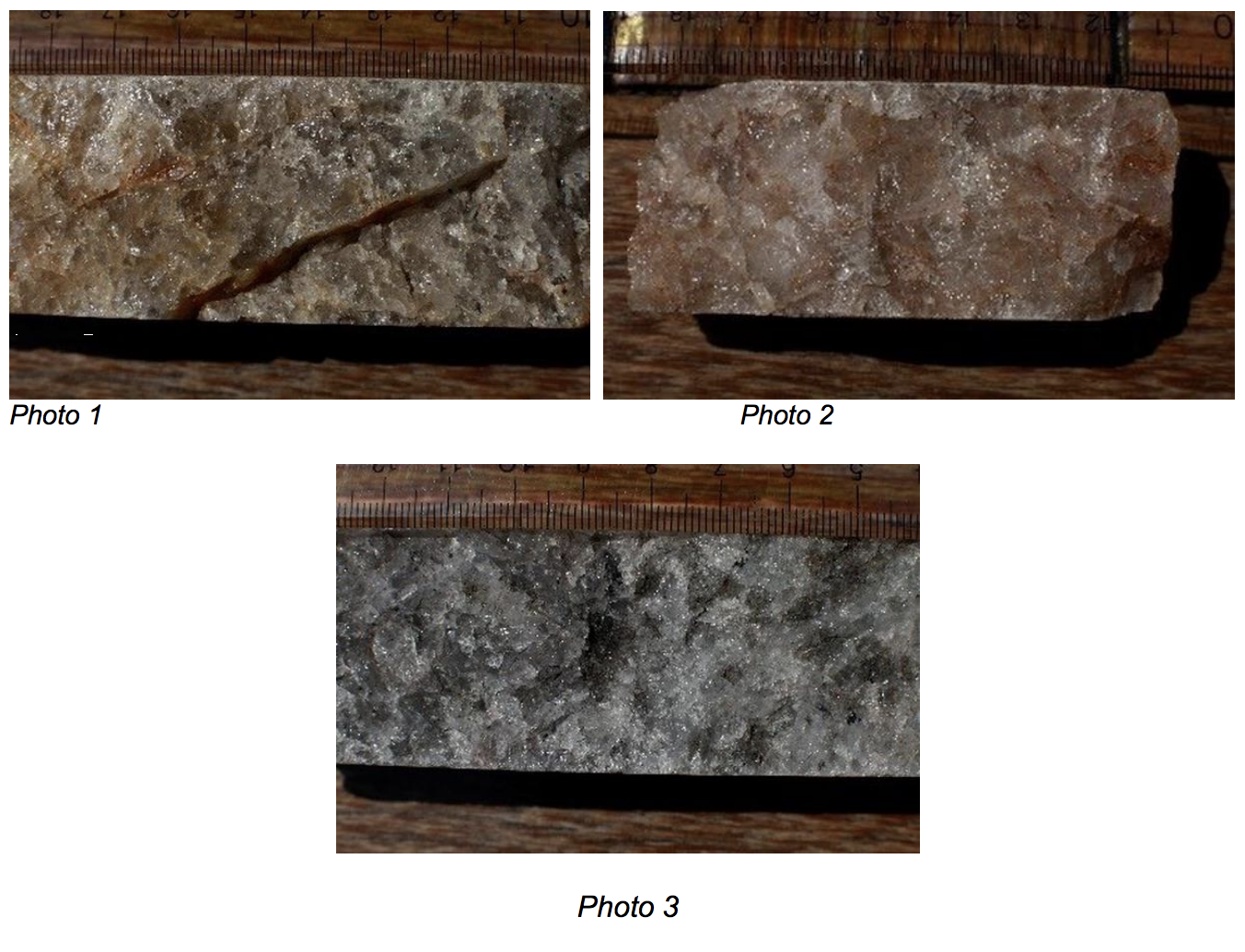

- massives, à gros grains, fracturées et d’aspect parfois feuilleté (c’est-à-dire pouvant se débiter en plaques) ;

- composées à plus de 98 % de quartz, avec des traces de biotite, de muscovite, d’hématite, de rutile et d’ilménite. Le quartzite rouge est associé aux traces d’hématite et d’ilménite.

Quoi observer dans une roche?

Pour caractériser une roche, le plus simple est toujours de commencer par un examen visuel, et si possible avec une loupe. C’est ce que qu’on vous propose ici, en regardant successivement la structure de la roche, puis la couleur, puis la dureté.

- La structure de la roche est-elle homogène, stratifiée ou granulaire?

- Si elle est stratifiée, quelles sont les épaisseurs des strates et leur continuité?

- Si elle est granulaire, quelles tailles et quelles formes ont les grains : sont-ils anguleux ou arrondis?

- La couleur de la roche est-elle uniforme ou variable? Combien y a-t-il de couleurs différentes?

- La dureté de la roche peut s’évaluer par rapport à un objet de référence très dur. En prenant un objet métallique, pouvez-vous égratigner ou rayer la roche avec un objet ?

Les roches sont principalement des assemblages de minéraux et les combinaisons sont multiples! Parfois, un seul minéral domine et les autres minéraux, en très faible proportion (on dit à l’état de traces), fournissent la coloration. C’est le cas ici (figure 3) et c’est ce qui peut rendre la géologie parfois fort complexe.

Ainsi, quelles sont les différences entre le quartz, le grès, le quartzite et la silice? Voici quelques éléments de description :

Le quartz est un minéral, c’est-à-dire qu’il est composé d’un groupe d’éléments chimiques organisés selon une structure anatomique (cristalline) précise. Le quartz est un oxyde de silicium et sa formule chimique est SiO2. Bien que le quartz puisse contenir des impuretés, sa teneur en SiO2 est supérieure à 99 %. C’est un minéral très stable et il est le deuxième en abondance dans la croûte terrestre après le feldspath. Selon l’échelle de Mohs1, il est aussi le quatrième minéral pour sa dureté, après le diamant, le corindon et la topaze.

Le grès (sandstone) est une roche sédimentaire composée de grains de sable, généralement de quartz ou de feldspath, car ce sont les deux minéraux les plus abondants. Ces grains ont été érodés, transportés, puis accumulés par différents processus. L’accumulation du sable peut provenir d’un tri en milieu aquatique ou de l’effet du vent. Lorsqu’un grès est composé de quartz à plus de 95 %, on le définit alors comme un grès quartzeux (quartz sandstone) ; le ciment unissant les grains est également riche en SiO2.

Le quartzite est une roche métamorphique (c’est-à-dire une roche dont les minéraux ont été transformés par de nouvelles conditions de température et de pression), composée de quartz à plus de 80 %. Avant sa métamorphose, le quartzite était du grès à haute teneur en grains de quartz. Sur les photos de la figure 3, on peut facilement voir des grains de quartz de 1 à 5 mm dans le quartzite. Le ciment unissant les grains est aussi riche en SiO2.

La silice fait référence au composé chimique de la roche, soit un oxyde de silicium, SiO2. La silice désigne également le sable qui est principalement composé de grains de quartz. Le sable de silice (0,1 à 3 mm) se trouve naturellement dans des milieux où il a été transporté, trié et accumulé par l’eau ou le vent. On peut produire artificiellement du sable de silice par concassage et tamisage, ou même obtenir une poudre de silice par broyage, dont les particules sont inférieures à 0,1 mm. On parle alors d’une farine de silice.

Cela dit, lorsqu’un minéral tel que le quartz est présent en quantité suffisante pour avoir une valeur commerciale, dans un contexte économique particulier, on le désigne comme un minerai. Le gisement d’un minerai, comme c’est le cas dans ce secteur de Saint-Urbain, peut ainsi être exploité et devenir une mine, comme celles de Sitec Quartz.

Le quartz et son utilisation aujourd’hui

Le quartz est utilisé depuis plusieurs millénaires par les humains. Par exemple, les Grecs, les Romains et les Chinois ont produit de magnifiques perles et vases en verre pour des utilisations usuelles ou précieuses. Pour les fabriquer, leurs fours ont dû atteindre la température de fusion du quartz, soit un maigre 1650°C!

Par ailleurs, l’utilisation d’une ressource naturelle dépend toujours de la demande des marchés, de la combinaison entre la proximité des sites de transformation, l’accès à une source d’énergie, à un réseau de transport et à de la main-d’œuvre. Dans Charlevoix, le quartz est exploité aujourd’hui pour les marchés suivants :

- Le silicium métal : Le quartzite de haute pureté (+99,5 % SiO2) est fondu à Bécancour pour produire du silicium pur (silicium métal). Le silicium métal est utilisé dans plusieurs produits finis comme les panneaux solaires, les silicones et les composantes électroniques.

- La fumée de silice (poussière ultrafine de silice) : Il s’agit d’un sous-produit de la métallurgie du silicium. Elle est utilisée dans le béton afin d’améliorer sa résistance à la compression et à l’abrasion.

- Le ferro-silicium : Le quartzite rose et rouge (+99% SiO2) est expédié vers Chicoutimi, où il est fondu et mélangé avec du fer pour produire du ferro-silicium. Les aciéries utilisent le ferro-silicium comme désoxydant dans la production d’acier de structure, de tôles d’automobiles et de produits métalliques divers (clous, fils, boulons, etc.). Les fonderies, quant à elles, utilisent le ferro-silicium comme inoculant (c’est-à-dire que son ajout évite la formation de composés non désirés) et produisent principalement des pièces pour l’industrie automobile, tels que bloc-moteur, vilebrequin et disques de frein.

- Les comptoirs de cuisine : Le quartz de moins bonne pureté chimique (+99.5% SiO2), mais de couleur blanche à plus de 99.75%, est concassé en sables de différentes grosseurs, puis expédié vers Thetford Mines et le Minnesota pour la fabrication de comptoirs de quartz aggloméré. En très forte croissance, les comptoirs de quartz offrent plus de variétés de couleurs que les granites car ils sont fabriqués par agglomération en usine, permettant l’ajout de différents colorants.

- D’autres usages : On a utilisé et on utilise toujours le quartzite de la Galette pour la production de carbure de silicium destiné à la production d’abrasifs tels que le papier sablé et les disques à couper. On l’utilise aussi sur les terrains de golf pour la l’aménagement des trappes de sable (bunker sand). Le quartzite est également utilisé comme pierre ornementale pour l’aménagement paysager ou comme agrégat dans le béton blanc. Par ailleurs, plusieurs essais ont été faits pour tenter une percée dans l’industrie du verre.

L’histoire de l’exploitation du quartz dans Charlevoix

On découvre les premiers affleurements de quartzite de Charlevoix en 1946, à 2 km à l’est du lac de la Galette. D’autres affleurements sont découverts par la suite à différents endroits, principalement à la suite de la cartographie faite dans le secteur du lac des Martres par Jehan Rondot, entre 1969 et 1971, pour le compte du Ministère des Richesses naturelles du Québec. Ce dernier identifie plusieurs zones de minéralisation, identifiées de « A » à « I ». Grâce à ces travaux, Baskatong Quartz (maintenant Sitec Quartz) et SKW Canada (maintenant Silicium Québec) s’intéresseront au quartzite de Charlevoix.

En 1975, Baskatong Quartz commence l’extraction du quartzite des zones « A » et « B », près du Petit lac Malbaie, pour le compte de SKW Canada. En même temps, SOQUEM se lance dans l’exploitation de la zone C près du lac des Cavernes, mais ce quartzite s’avère de moins bonne qualité et SOQUEM cesse ses opérations après moins d’un an.

Entre 1975 et 2014, l’extraction de quartzite est passée de 5 000 tonnes à 175 000 tonnes par année. Plusieurs marchés ont été explorés afin de commercialiser le minerai en gravier, car ce dernier ne trouve pas d’utilité dans les fournaises de Bécancour et de Chicoutimi (silicium et ferro-silicium). Le plus important utilisateur de ce gravier reste l’industrie du comptoir de cuisine. À cet effet, on a construit une usine de concassage et de séchage pour la production de sables destinés à cette industrie en 2000.

Depuis 1975, il y a eu quelques tentatives d’exploiter de nouveaux gisements dans le secteur, mais sans succès. La mine du Petit lac Malbaie reste la seule actuellement en opération. Cela est dû principalement aux contraintes provenant de la qualité chimique inférieure des autres gisements, à la captivité des marchés, à l’accès à l’énergie et au réseau de transport.