SAINT-URBAIN

La vallée des Grands-jardins

La vallée des Grands-Jardins

LOCALISATION

Coordonnées : 47° 41,209’ N., 70° 38,440’ O

À la limite du Parc national des Grands-Jardins, dans la zec des Martres, sentier de la Traversée de Charlevoix (droit d’accès de la Zec et de la Traversée à acquitter). Le départ du sentier se situe sur la route 381, à 2 km au nord du pavillon d’accueil du parc national. Vous devez emprunter le sentier du Dôme jusqu’à 2,21 km (dénivelé de 327 m).

Géologie locale :

On se trouve ici en bordure de l’astroblème de Charlevoix (géosite Saint-Urbain 2). Les reliefs de ce secteur appartiennent au plateau des Hautes-Laurentides et sont constitués d’anorthosite, une roche qui s’est formée il y a plus d’un milliard d’années. Ce spectaculaire panorama au sommet du Dôme permet d’observer une imposante vallée entaillant le plateau des Laurentides, vallée directement raccordée à l’astroblème.

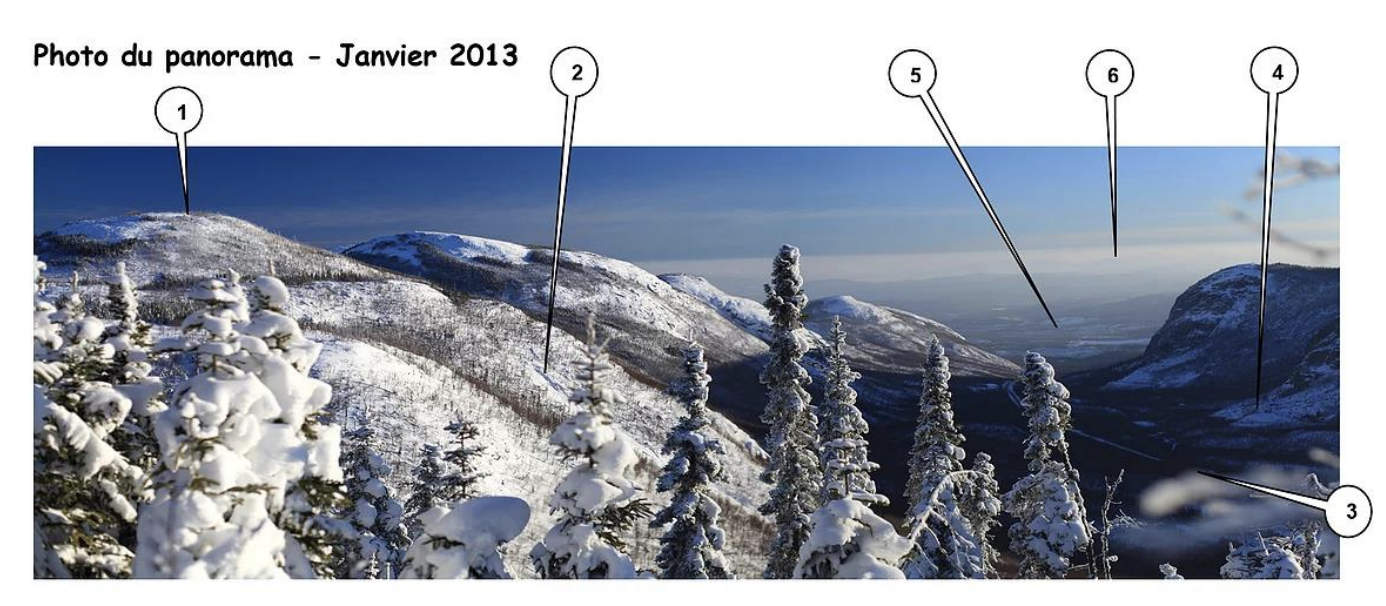

Avec une vue de plus de 40 km vers le sud, le paysage observé contient six ensembles d’intérêt (figure 1) :

Ensemble 1. Une série de sommets tous presque plats ou arrondis, dont l’altitude passe successivement de 960, à 950 et à 940 m pour brusquement chuter à 700 m (mont de la Chouenne).

Les sommets avoisinant le mont du Lac des Cygnes sont, comme tout le reste du secteur, des vestiges d’une imposante chaîne de montagnes grandement érodée, les Laurentides. À l’image de la vallée qui se trouve à leur pied, ces sommets ont donc subi, entre autres, les aléas de maintes périodes glaciaires.

Ensemble 2. Un versant est de plus d’un kilomètre de long avec, par endroits, des parois abruptes dénudées ou avec des sections rectilignes pouvant contenir de longues cicatrices d’érosion.

Les curieuses déchirures linéaires sur certains versants sont taillées dans les sédiments glaciaires. Elles résultent d’une érosion historique sous forêt, dont on connait encore peu le mécanisme, mais qui est survenue à la suite de précipitations très intenses en 1996. Il s’agit de glissements pelliculaires (voir figure 2). Plusieurs milliers de ces glissements sont connus dans les Hautes-Laurentides. Leur cicatrisation demande des décennies.

Ensemble 3. Une vallée relativement plane de plus de 1,3 km de large, se rétrécissant à 250 m ; le fond de la vallée est à environ 500 m d’altitude.

La vallée devant vous, ainsi que sa connexion avec l’astroblème, est le témoin d’une période d’érosion intense postérieure à l’impact météoritique. Cette érosion, vraisemblablement sous l’action de puissants cours d’eau, a exploité les zones de roches plus fragiles, notamment d’anciennes failles dans l’anorthosite, mais aussi celles plus récentes. Cette période d’érosion remonterait au Tertiaire (de -65 à 2,6 millions d’années). La vallée est une section d’un ancien réseau hydrographique qui devait se prolonger profondément dans l’astroblème et rejoindre la vallée du Gouffre et l’axe du Saint-Laurent. En effet, il y aurait au moins 250 mètres d’épaisseur de sédiments, arrachés en amont, qui se sont déposés là où se trouve désormais la ville de Baie-Saint-Paul (voir le site du cap aux Rets).

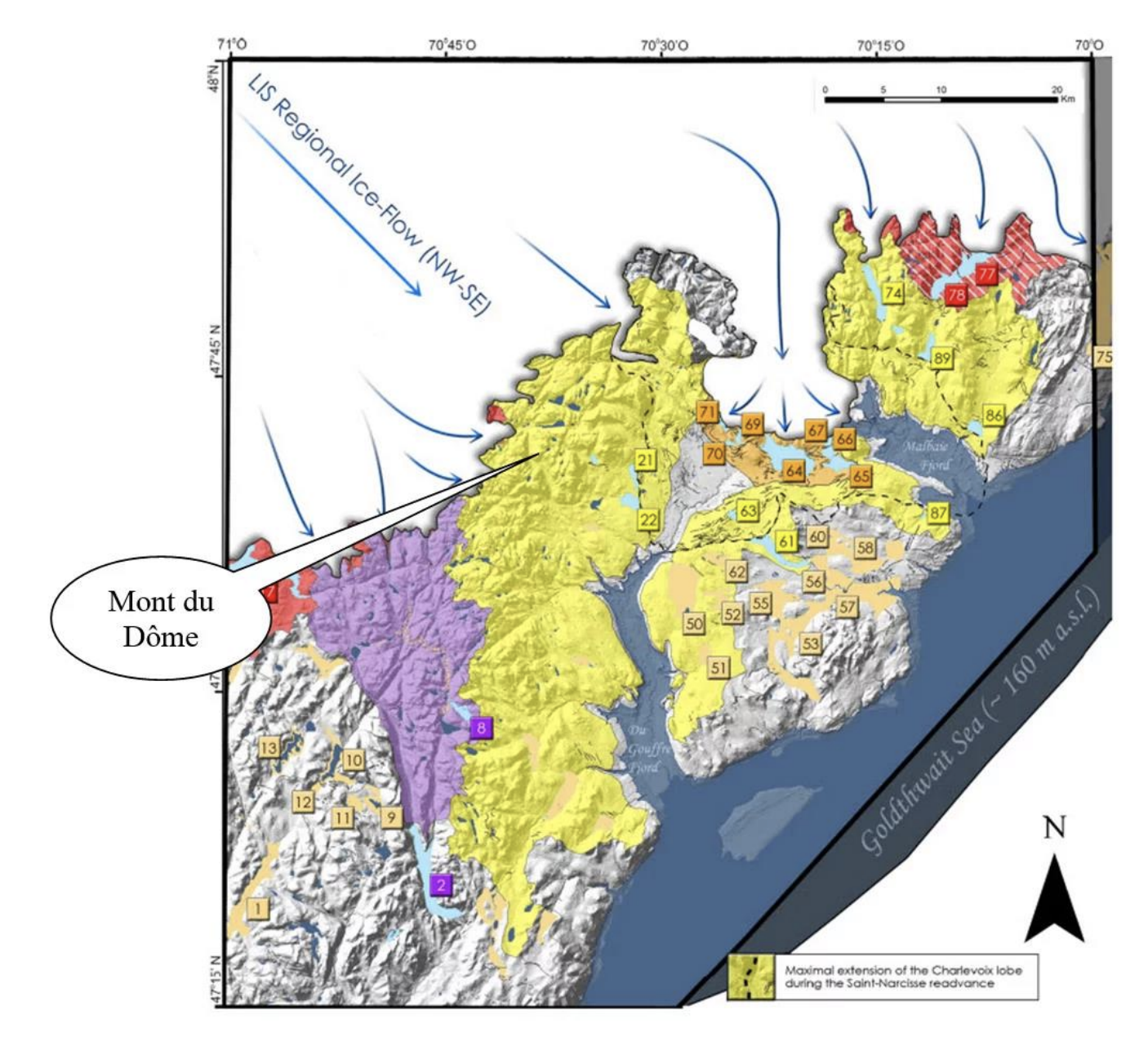

La surface plane du fond de la vallée, les longs versants rectilignes, les parois abruptes, les éboulis actifs, tout cela relève toutefois d’une géologie beaucoup plus récente, de quelques millénaires seulement, correspondant à la dernière période glaciaire (110 000 à 10 000 ans) et du postglaciaire jusqu’à aujourd’hui (de 10 000 ans à l’actuel). Dans le secteur immédiat, la couverture de glace disparaît définitivement entre 12 000 et 11 000 ans. Le fond de la vallée est colmaté par d’épais dépôts de till1, moins épais sur les versants. Sur les sommets, y compris celui où vous êtes, sont disposés des blocs erratiques de roches très différentes de celles des parois environnantes ; ils proviennent de quelques kilomètres plus au nord. L’étude des types de blocs peut d’ailleurs servir à reconstituer les différents écoulements glaciaires.

De plus, le ruisseau actuel drainant la vallée est complètement sous-proportionné par rapport à la taille de celle-ci. Il est parfois encaissé de plus de 10 m dans les sédiments, en raison de puissants écoulements d’eau durant une période postérieure aux dépôts glaciaires ; ces eaux de fonte, qu’on nomme aussi des écoulements fluvioglaciaires, s’écoulaient probablement à la marge d’un glacier. Tout juste à 4 km en amont de la vallée, des moraines2 frontales, dites de Saint-Narcisse, sont traversées par la route 381. Elles marquent une importante étape dans la déglaciation, à mesure que l’inlandsis (grand glacier) se réduisait en volume et en surface vers le nord. (voir figure 3)

Ensemble 4. Un versant ouest constitué d’une série de parois abruptes dominant des éboulis, dont plusieurs se terminent par d’étranges bourrelets arqués.

Ces bourrelets de blocs au pied des éboulis du versant ouest sont une particularité intéressante de la région de Charlevoix. Ces bourrelets renferment des noyaux de glace permanents et sont toujours en mouvement. Ils se déplacent lentement vers le centre de la vallée. On les appelle « glaciers rocheux » (voir figure 4). Ce type de dépôt correspond normalement à des milieux beaucoup plus nordiques : ils sont en effet communs en milieu de toundra et constituent un indice de la présence de pergélisol. Leur présence ici est probablement reliée à une faible exposition au soleil, combinée à des éboulis actifs. Des forages dans deux glaciers rocheux de la vallée de la rivière Sainte-Anne (à une distance de 32 km vers l’ouest) ont révélé plus de 3 m d’épaisseur de glace!

Ensemble 5. Plus loin, la vallée débouche sur de basses collines, qui ont entre 400 et 300 m d’altitude, avec de longues crêtes linéaires orientées ouest-est.

Les crêtes des basses collines sont principalement d’origine glaciaire. Elles sont constituées d’un noyau dur en amont, taillé et poli dans l’anorthosite (voir figure 5), suivi d’une longue trainée de matériaux meubles, généralement sous-glaciaires. Elles attestent d’un puissant écoulement de glace depuis les Hautes-Laurentides.

En bordure des basses collines, le plateau est marqué d’une série de petits compartiments effondrés, limités par des failles. Plus loin, le brusque dénivelé de plus de 700 m avec les basses collines marque la limite du vaste effondrement qui constitue la zone de l’astroblème.

- Tout à l’arrière-plan, les basses collines sont de nouveau dominées par une série de sommets, entre 600 et 800 m d’altitude, qui bordent la rive nord de l’estuaire du Saint-Laurent.

Visibles seulement par temps clair depuis le Dôme, ces sommets de l’arrière-plan, à 40 km de distance, appartiennent au plateau des Hautes–Laurentides. Ils sont affectés par les contraintes géologiques particulières de la vallée du Saint-Laurent (voir géosite Les Éboulements-3).

La paroi du mont du Dôme

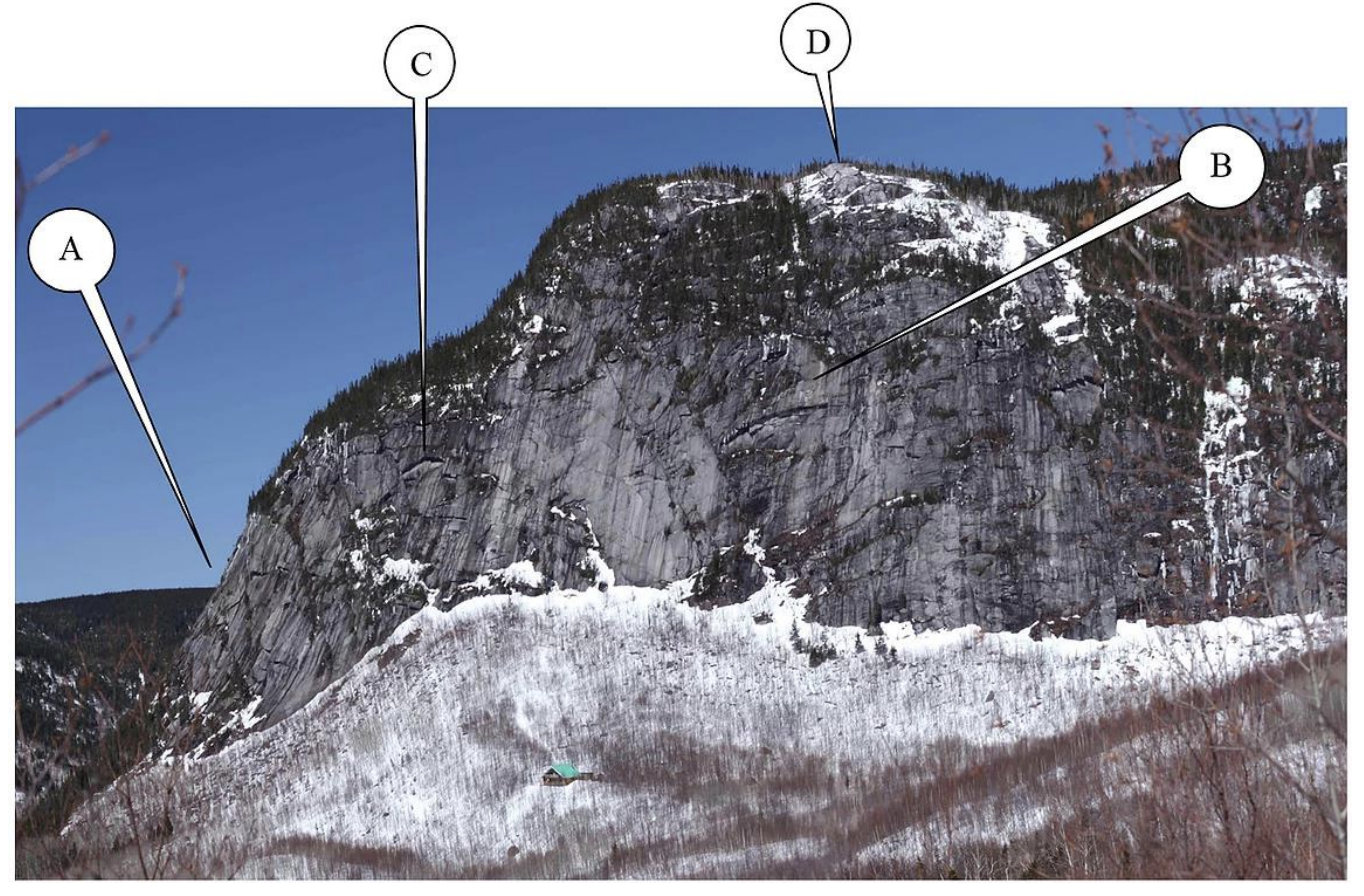

Si on scrute le Dôme sous un autre angle, soit du pied de la montagne, on observe également des éléments qui rappellent les processus qui ont façonné la vallée des Grands-Jardins : le profil du versant dans le roc (A), les surfaces polies (B), les corniches résultant de décrochements récents (C), le tout justement en contrebas du point de vue du panorama (D).

La paroi du Dôme (figure 6), que vous pouvez observer au début du sentier, présente des indices d’un refaçonnement glaciaire : ainsi, sa forme générale arrondie et son aspect poli en de multiples endroits sont les témoins de la présence d’un ancien glacier. Effectivement, toute la vallée était alors encore couverte d’une glace s’écoulant globalement vers le sud, entre 20 000 et 13 000 ans.

En somme, le mont du Dôme constitue un excellent point de vue pour apprécier les caractéristiques typiques d’une ancienne vallée glaciaire. Pour profiter d’une perspective différente sur le Dôme, vous pouvez également sillonner le sentier du mont de la Chouenne, un autre sommet sous lequel se déploie cette superbe vallée tant photographiée.