SAINT-URBAIN

Anciennes mines d'ilménite de saint-urbain

Anciennes mines d'ilménite

de Saint-Urbain

LOCALISATION

Coordonnées : 47° 32,028′ N, 70° 33,832′ O

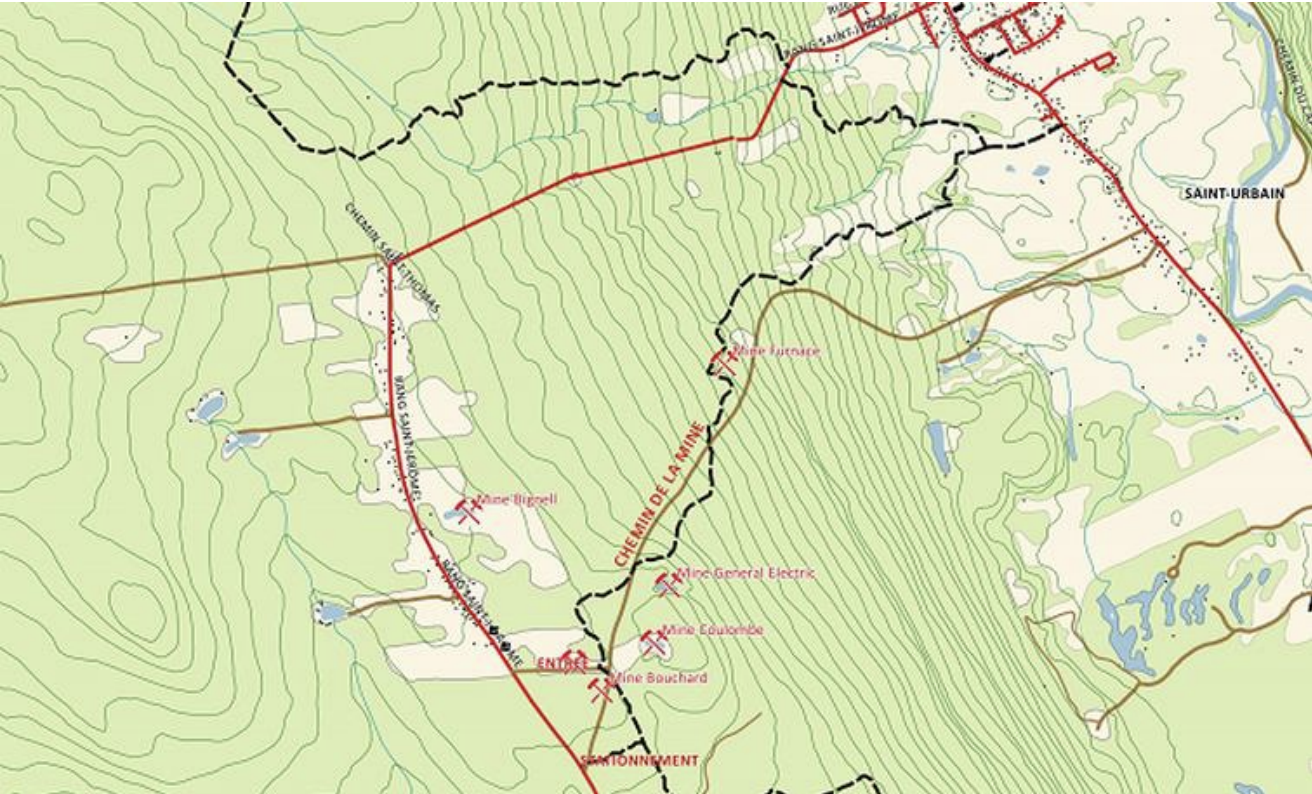

L’endroit le plus facile pour accéder à ce géosite est à partir du rang Saint-Jérôme à Saint-Urbain. À partir de cet endroit, emprunter le sentier en direction est, jusqu’à l’intersection avec le Sentier national. La fosse est à approximativement 300 m du point de stationnement en direction est. Les sites sont clôturés pour la sécurité.

Description sommaire du site :

L’affleurement du géosite est représentatif des gîtes d’ilménite qu’on trouve dans la région de Saint-Urbain. Ces gîtes, dont certains sont devenus des mines qui ont été en exploitation pour le fer et le titane, se trouvent en bordure d’une intrusion d’un type particulier de roche, l’anorthosite, qu’on appelle d’ailleurs ici « anorthosite de Saint-Urbain ».

L’ilménite est un minerai composé généralement de 36,8 % de fer, de 31,6 % de titane et de 31,6 % d’oxygène. On parle donc d’un oxyde de fer et de titane. Sa formule chimique est FeTiO3. De couleur noire à noir brunâtre, ce minerai a une densité de 4,1 à 4,8, c’est-à-dire qu’un mètre cube de minerai a une masse entre 4100 et 4800 kg. Ce secteur de Saint-Urbain contient aussi du minerai sans fer, le rutile, soit du bioxyde de titane (TiO2). Dans le secteur, l’ilménite contient environ 40 % de fer et 25 % de titane.

En général, le minerai d’ilménite est extrait pour différentes applications, soit principalement pour la production de fonte (un alliage de fer et de carbone), de titane et de bioxyde de titane (pigment blanc pour les plastiques et peintures). On l’utilise également comme agrégat lourd, le concassé d’ilménite ayant une densité élevée : par exemple, dans les centrales nucléaires, l’ajout de concassé d’ilménite dans le béton permet de mieux absorber les radiations et ainsi de réduire l’épaisseur d’un mur isolant de 120 cm (48 po) à 45 cm (18 po). Bien que moins efficace que le plomb pour cet usage, l’ilménite est beaucoup moins dispendieuse.

En raison des difficultés reliées à la production de titane ou de fer pur par procédé métallurgique, le marché des agrégats lourds s’est d’ailleurs avéré le plus intéressant pour l’ilménite de Saint-Urbain.

Géologie locale :

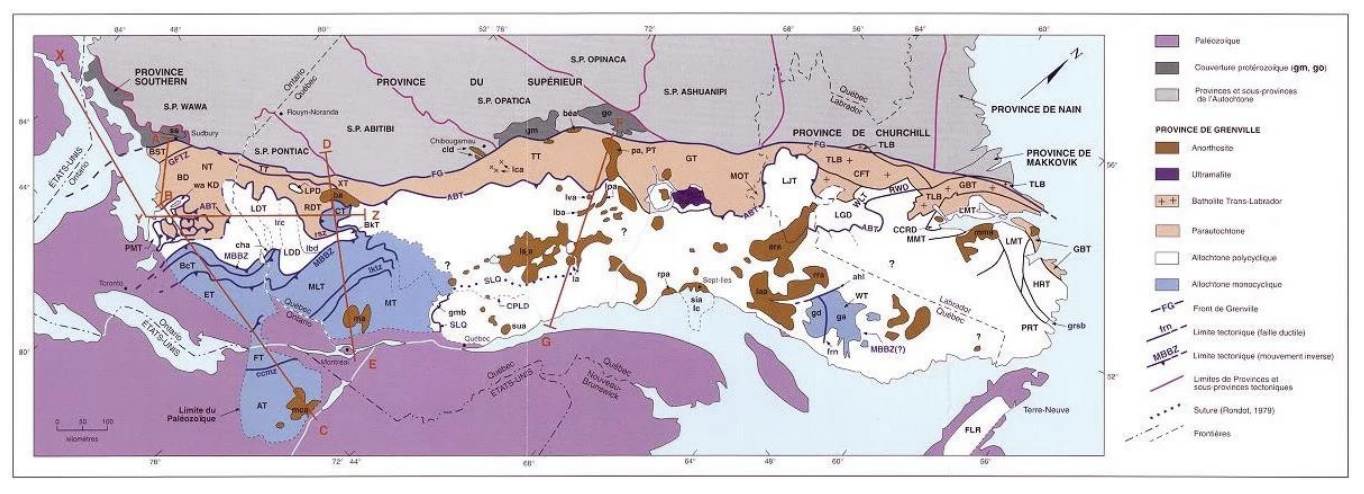

Il est intéressant de noter que les gîtes d’ilménite (fer et titane), au Québec, se trouvent presque tous dans le Bouclier canadien, dans la Province de Grenville. Ces roches se sont mises en place dans la croûte terrestre à de grandes profondeurs au Protérozoïque, c’est-à-dire il y a environ 1 à 1,2 milliard d’années. En fait, on retrouve toujours l’ilménite à proximité de roches intrusives, les anorthosites. Ces dernières sont composées presque uniquement de feldspath plagioclase, un silicate d’alumine et de calcium (CaAl2Si2O8). Il y a de ces anorthosites dans l’ensemble de la chaîne des Laurentides, de Havre-Saint-Pierre jusqu’au nord de Montréal, en passant par Charlevoix et le lac Saint-Jean. Plusieurs de ces endroits ont en ce sens connu des exploitations minières pour le titane ou le fer.

Les mines de Saint-Urbain : 300 ans d’histoire :

Les gisements d’ilménite de Saint-Urbain sont connus au moins depuis le début de la colonisation. Dès 1665, Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, mandate un certain Cailhaut de la Tesserie (futur seigneur de la Chevrotière, près de Deschambault) pour explorer la vallée du Gouffre. À cette époque, toute la vallée est inhabitée. Cailhaut de la Tesserie est frappé par l’aspect impénétrable de la vallée, qui comporte des secteurs très chaotiques. Il a d’ailleurs produit une étrange esquisse cartographique de toute la vallée avec des zones appelées « pays perdu » et « pays bouleversé ».

On suppose aujourd’hui que toute la vallée venait juste d’être affectée par d’importants glissements de terrain, après le très fort tremblement de terre du 5 février 1663, d’une magnitude estimée à 7,6 (voir géosite Les Éboulements 3). Cailhaut de la Tesserie a également localisé des sources de minerai en bordure de la rivière du Gouffre, à proximité du futur village de Saint-Urbain. Mais son rapport sur les ressources en minerai n’aura pas de suite… avant plus de 180 ans!

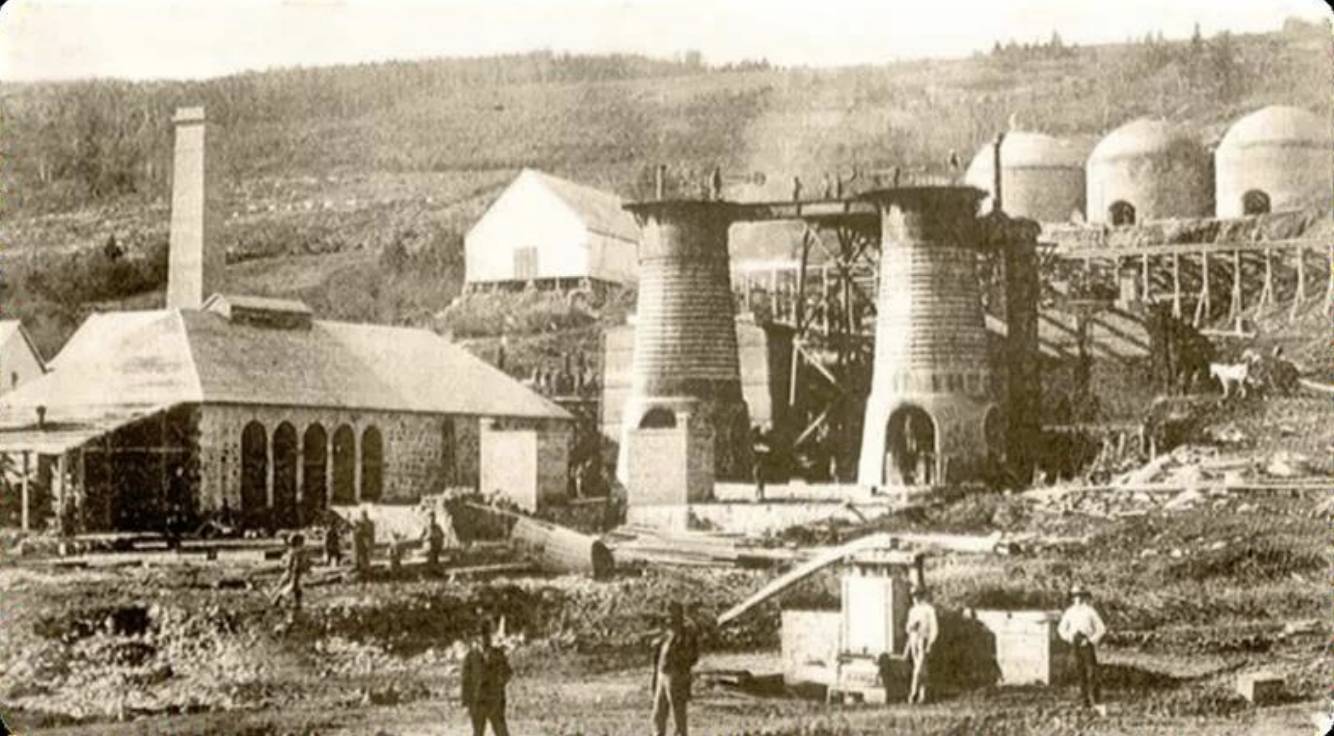

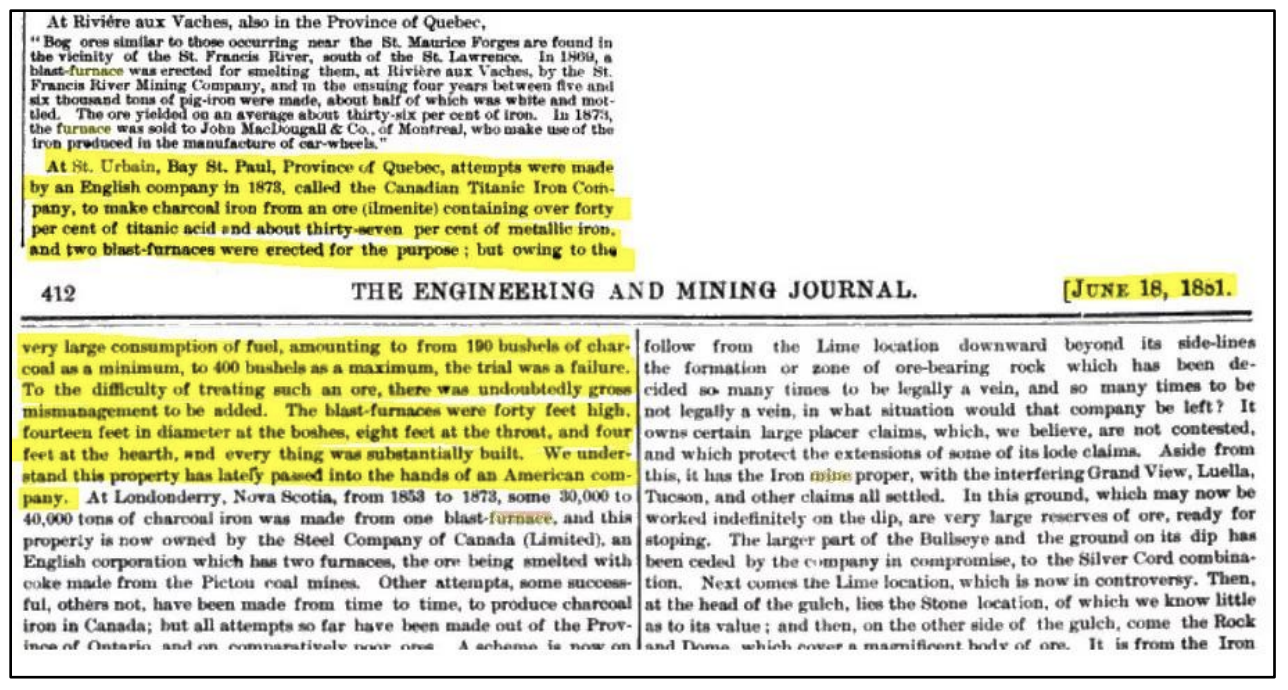

Ainsi, bien que la Commission géologique du Canada se soit intéressée aux mines de fer de Saint-Urbain en 1849 et en 1863, il faudra attendre 1872 pour voir le début de l’exploitation de la mine Furnace (Fourneau) par la compagnie Canadian Titanic Iron, qui permettra d’alimenter ces hauts fourneaux construits à environ 1 km plus à l’est (figure 4). Trois fosses seront exploitées sur la concession de la compagnie, toutes reliées au complexe métallurgique par le chemin de la mine.

Mais l’aventure de la Canadian Titanic Iron se termine abruptement en 1874 avec la faillite de la compagnie. En effet, la fonte de l’ilménite de Saint-Urbain avec du charbon de bois est très difficile et le procédé industriel de l’époque n’est pas économique. Seulement une petite quantité de fonte (pig iron) est produite. La concession minière passe alors d’intérêts anglais à des intérêts américains.

À partir de 1876, dans les années qui suivent la faillite de la compagnie, on construit un chemin de lisse (chemin de fer en bois de 36 po de large) entre les hauts fourneaux et Baie-Saint-Paul afin de transporter le minerai. Le convoi de quelques wagons était tiré par des chevaux et transportait de 2 à 3 tonnes de minerai à la fois. Le trajet jusqu’au quai faisait approximativement 16 km et l’on ne pouvait faire qu’un seul voyage par jour. Le chemin de fer cessera de fonctionner autour de 1900.

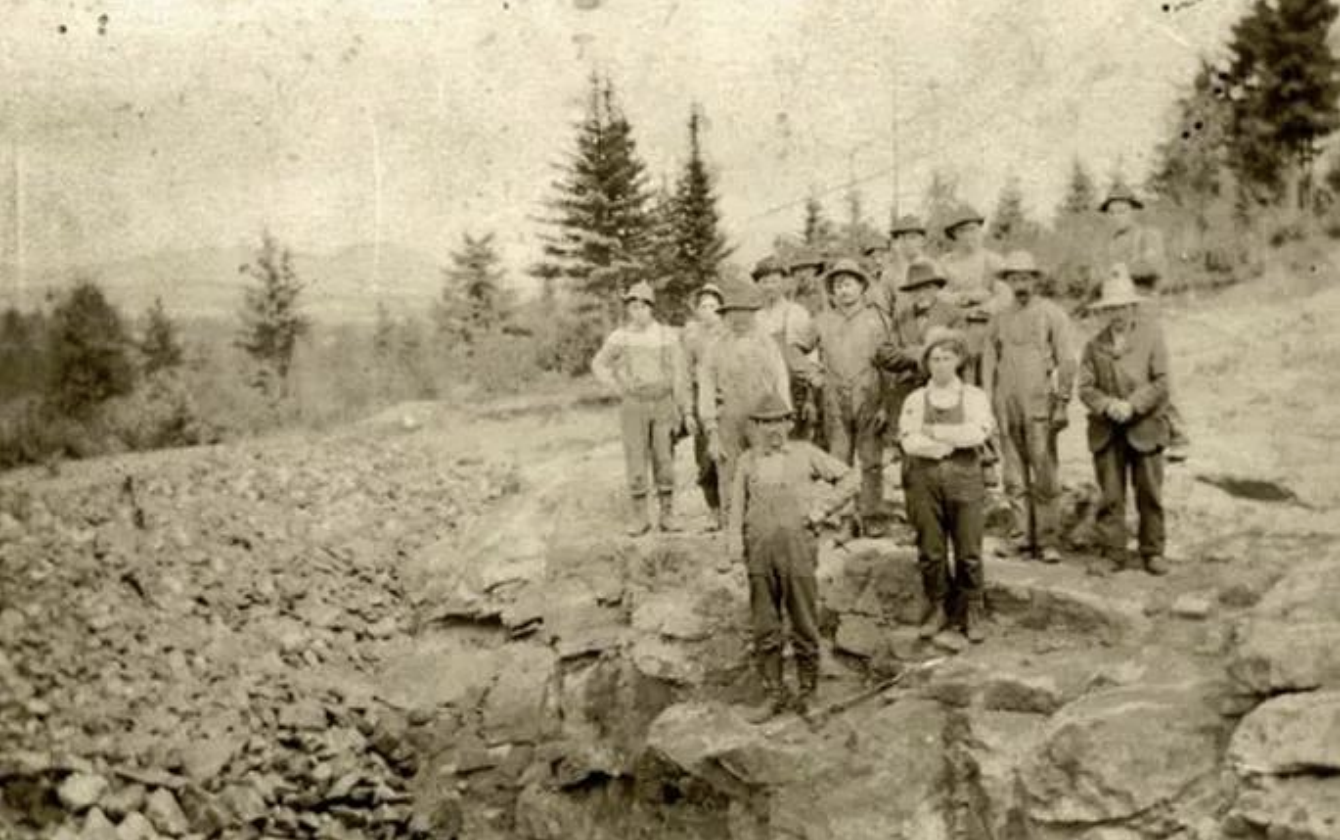

L’histoire des mines de Saint-Urbain connaît un nouveau regain entre 1906 et 1914. On fonde une nouvelle entreprise en 1908, la Baie St. Paul Titanic Iron. Les mines J. Bouchard et General Electric entrent en exploitation autour de 1911. De plus, une compagnie américaine, la Adams-Bagnall Electric Company, a trouvé un procédé économique pour traiter le titane et achète des droits des concessions minières appartenant au Séminaire de Québec (mine Bignell). Rodolphe Forget, alors député de Charlevoix, tente de rassembler des capitaux en Angleterre et en Allemagne afin de lancer le projet, qui devait donner un nouvel élan économique à la région de Charlevoix. On a même pensé à l’époque à modifier le trajet du chemin de fer de Québec-La Malbaie-La Baie afin de le faire passer à proximité des mines de Saint-Urbain. Toutefois, la Première Guerre mondiale débute en 1914 et les préoccupations de la population se tournent vers l’Europe, ralentissant du même coup l’intérêt pour l’exploitation des petites mines éloignées des centres industriels.

La période 1920-1945 est encore marquée par un peu d’activité du côté des mines, mais l’exploitation est sporadique. En 1924, la Baie St. Paul Titanic Iron est toujours active et elle expédie du minerai à la Titanium Alloys Co. à Niagara Falls. La mine General Electric est elle aussi toujours en exploitation et plusieurs tonnes sont extraites en 1941. La mine Coulombe démarre ses activités à cette époque. La compagnie Dupont s’intéresse aussi à l’ilménite de Saint-Urbain et est active dans les années trente. L’activité minière se poursuit durant la guerre de 1939-1945 et les hommes y travaillant sont même exemptés de leur service militaire. Durant cette période, on extrait approximativement 20 000 tonnes d’ilménite qui prendront la route de Niagara Falls.

Une autre relance des mines de fer de Saint-Urbain débute vers la fin des années 1950 avec la création de la compagnie Continental Titanium Corporation. Cette compagnie sera active de 1957 à 1965, allant même jusqu’à construire un laboratoire afin de s’assurer du contrôle de la qualité du minerai. Elle a réalisé beaucoup d’exploration minière et possédait des infrastructures près du quai de Baie-Saint-Paul et du chemin de fer, sur les terrains maintenant détenus par les Entreprises Jacques Dufour. La compagnie a presque obtenu la construction d’un quai en eaux profondes dans le secteur du vieux quai à Baie-Saint-Paul (cap aux Rets). En octobre 1960, on annonce la construction d’une usine de deux millions de dollars à Baie-Saint-Paul afin de traiter le minerai d’ilménite pour produire du bioxyde de titane par procédé chimique. À ce moment, la compagnie Continental Titanium Corporation détient les droits d’exploitation des mines Bignell, General Electric, Coulombe et Furnace. Plus de 100 000 tonnes sont alors extraites par la compagnie. Mais encore une fois, bien que la Continental Titanium Corporation ait émis des actions et qu’elle ait essayé d’intéresser le gouvernement à investir dans le projet, la compagnie fait faillite en 1966.

En 1970, la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM) procède à des travaux d’exploration à Saint-Urbain, sans grand succès. Depuis, plusieurs autres compagnies privées se sont lancées dans l’exploration des gisements de la région. Au printemps 2015, la compagnie Vior a lancé une campagne de prospection géophysique afin d’en préciser le potentiel minéral, espérant pouvoir trouver un gisement économiquement viable. Vior s’intéresse particulièrement au minerai de rutile (TiO2).

L’exploitation des ressources en fer est liée à l’histoire de l’humanité et remonte au début de l’agriculture, soit autour de 9000 ans. À toutes les époques, et surtout depuis la révolution industrielle au 19e siècle, l’exploitation d’une mine résulte de la combinaison entre la demande des marchés, la proximité des sites de transformation, l’accès à une source d’énergie, l’accès à un réseau de transport et à de la main-d’œuvre. L’histoire des mines d’ilménite de Saint-Urbain le reflète parfaitement. Cette histoire fluctue également avec les besoins en métaux de l’industrialisation et des conflits armés, en raison de la concurrence mondiale et, aujourd’hui, des nouvelles technologies.

L’ilménite et son utilité :

L’ilménite est un minerai composé généralement de 36,8 % de fer, de 31,6 % de titane et de 31,6 % d’oxygène. On parle donc d’un oxyde de fer et de titane. Sa formule chimique est FeTiO3. De couleur noire à noir brunâtre, ce minerai a une densité de 4,1 à 4,8, c’est-à-dire qu’un mètre cube de minerai a une masse entre 4100 et 4800 kg. Ce secteur de Saint-Urbain contient aussi du minerai sans fer, le rutile, soit du bioxyde de titane (TiO2). Dans le secteur, l’ilménite contient environ 40 % de fer et 25 % de titane.

En général, le minerai d’ilménite est extrait pour différentes applications, soit principalement pour la production de fonte (un alliage de fer et de carbone), de titane et de bioxyde de titane (pigment blanc pour les plastiques et peintures). On l’utilise également comme agrégat lourd, le concassé d’ilménite ayant une densité élevée : par exemple, dans les centrales nucléaires, l’ajout de concassé d’ilménite dans le béton permet de mieux absorber les radiations et ainsi de réduire l’épaisseur d’un mur isolant de 120 cm (48 po) à 45 cm (18 po). Bien que moins efficace que le plomb pour cet usage, l’ilménite est beaucoup moins dispendieuse.

En raison des difficultés reliées à la production de titane ou de fer pur par procédé métallurgique, le marché des agrégats lourds s’est d’ailleurs avéré le plus intéressant pour l’ilménite de Saint-Urbain.