SAINT-HILARION

Des fractures d'origine météoritique

des fractures d'origine météoritique

LOCALISATION

Coordonnées : 47° 33.896′ N, 70° 23.559′ W

À partir du village de Saint-Hilarion, traversé par la route 138, prendre le chemin Cartier en direction sud sur 1,5 km. L’affleurement se trouve sur votre gauche, sur le dessus d’un vallon. Attention : stationner la voiture de façon à être visible dans les deux directions.

Description sommaire du site

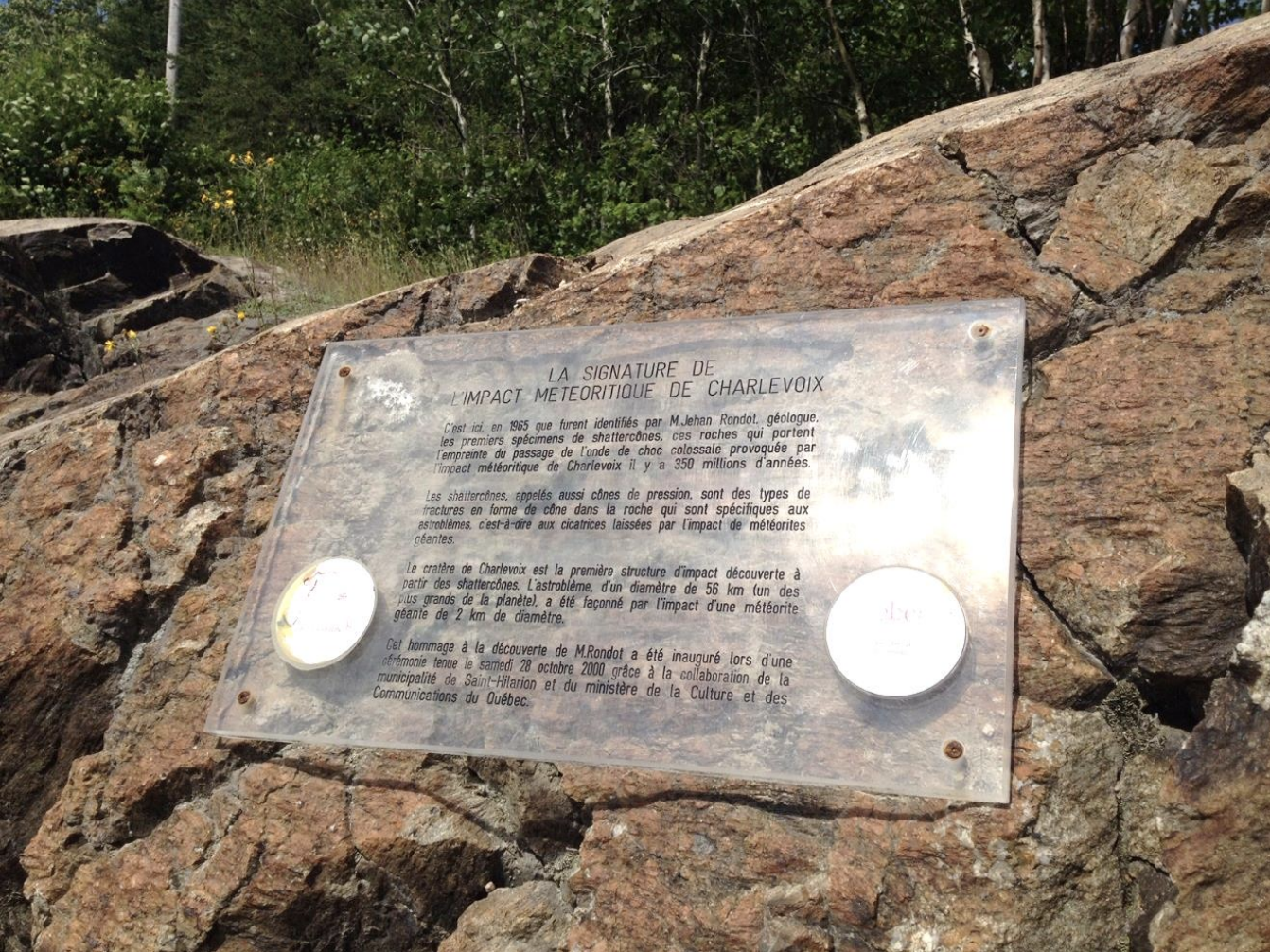

Ce géosite présente des « cônes de percussion », des fractures dans la pierre qui ont été créées lors de l’impact d’une gigantesque météorite sur Charlevoix. Ce géosite, peut-être moins spectaculaire que d’autres dans la région, a néanmoins une grande importance historique et scientifique, puisque c’est à partir de cet emplacement que l’origine météoritique de Charlevoix a été découverte.

Merci de ne pas prélever d’échantillons, pour assurer la préservation du patrimoine géologique de la région et pour contribuer aux connaissances de générations futures.

Géologie locale :

Ici, l’affleurement est constitué en majorité de « charnockite », faisant partie d’une immense formation rocheuse appelée Complexe charnockitique de Charlevoix ; celle-ci s’étend sur une grande partie du territoire charlevoisien jusqu’au fjord du Saguenay. Une charnockite est un type de roche s’apparentant au granite, qui s’est formée à haute température et sous haute pression, donc à une très grande profondeur dans la croûte terrestre, il y a plus d’un milliard d’années. Depuis, les mouvements de la croûte terrestre, probablement lors de la formation de la chaîne de montagnes des Laurentides, ont amené ces roches vers la surface.

La roche de cet affleurement est très dure et à grains grossiers. Cela fait en sorte que la fracturation en forme conique est relativement difficile à distinguer ; elle n’est pas aussi bien définie que les fractures observées dans les roches à grains fins, comme le calcaire. Les cônes sont surtout situés sur la face verticale de l’affleurement : surveillez les lignes qui s’étendent en forme de queue de cheval (voir figure 3). Quand on comprend de quoi il s’agit, on finit par découvrir qu’il y en a partout dans le secteur. Pour le néophyte, une attention particulière doit être portée pour reconnaître les spécimens de cônes de percussion. L’œil d’un géologue avisé localisera rapidement ceux-ci, mais sachez que même pour les géologues, les effets des impacts météoritiques constituent une spécialisation très pointue du domaine de la géologie ; tous n’y sont pas familiers.

Les cônes de percussion (shatter cones) :

Les roches qui présentent des fracturations en cônes de percussion sont des roches locales, mais ayant subi des changements dus à un impact météoritique. Les fractures sur la pierre prennent souvent la forme d’une partie de cône, d’où le nom. Pour un géologue, elles sont les seules pierres dont les caractéristiques peuvent à la fois être identifiées sans microscope et être spécifiquement liées aux impacts météoritiques. En effet, les fractures en forme de queue de cheval qui marquent leur surface sont uniques : elles ne peuvent être créées par d’autres processus géologiques plus « classiques ». Ces fractures sont produites par l’onde de choc qui s’est propagée dans le sol lors de l’impact.

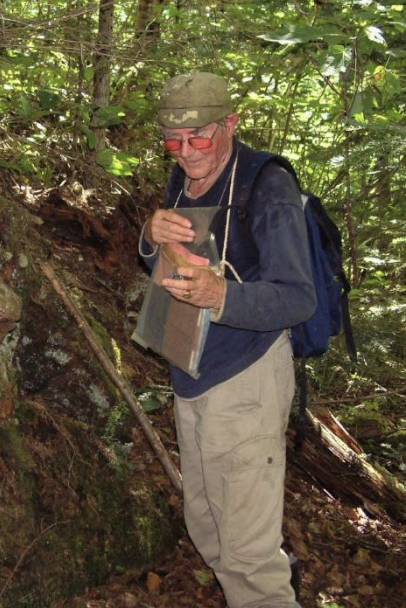

De 1965 à 1972, Jehan Rondot, alors géologue au Ministère des Ressources naturelles1, cartographiait l’ensemble des affleurements rocheux de la région de Charlevoix dans le cadre de ses études doctorales. Dans ce secteur, situé à environ 1,5 km au sud du village de Saint-Hilarion, il a découvert cette formation rocheuse intrigante :

Pendant l’été 1965, je fus amené à cartographier une zone de brèche de grande étendue entre le Lac Sainte-Agnès (Lac Nairne) et le Mont des Éboulements […]. Ce type de brèche fut identifié comme un shatter cone par un collègue […]. L’origine météoritique donnait une explication à cette zone de brèche […]. La structure (d’impact météoritique) de Charlevoix a donc été découverte par des observations sur le terrain et son origine révélée par des comparaisons avec les observations faites sur d’autres grandes structures, plutôt que par la morphologie qui est cependant la plus marquée de toutes les grandes structures. ²

Monsieur Rondot mentionnait, en d’autres mots, que ce sont les shatter cones qui ont mené à la découverte de l’origine météoritique de Charlevoix, puisque des fractures semblables avaient été observées dans d’autres grands sites d’impacts dans le monde.

Même si le relief de Charlevoix laisse présager que la région est un immense site d’impact grandement érodé avec le temps, d’autres hypothèses scientifiques auraient aussi pu expliquer ce relief. La découverte de preuves géologiques, tels que ces cônes de percussion, était donc nécessaire à la confirmation de l’origine météoritique.

Les cônes de percussion : des traces de la formation du système solaire

Les cônes de percussion doivent d’abord être vus comme des cicatrices anciennes, laissées dans la roche à la suite d’impacts de grosses météorites. Pour les astronomes, ils sont en outre associés au processus de formation des planètes et des étoiles, par l’agglomération de ces météorites.

On utilise le terme « météorite » lorsqu’il est question d’astéroïdes qui tombent sur la Terre. On retrouve les astéroïdes en grande majorité dans une ceinture située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Toutefois, certains autres astéroïdes ont une orbite beaucoup plus ovale (qu’on appelle aussi « elliptique »), qui les amène à se rapprocher davantage du Soleil, croisant ainsi l’orbite de la Terre. On nomme ces derniers « astéroïdes géocroiseurs ».

Il arrive forcément, mais assez rarement, qu’un de ces astéroïdes de grande taille vienne frapper la Terre. La combinaison de leur masse et de leur vitesse leur confère une énergie incroyable qu’ils vont libérer lors de l’impact. Imaginez un corps céleste de plusieurs milliards de tonnes qui frappe la Terre, disons, à 70 000 km/h… Soyez assurés que l’atmosphère ne nous protège en rien des objets de ce genre de taille !

Il s’ensuit donc quantité d’effets tout aussi dévastateurs les uns que les autres : éjection d’immenses débris, radiation thermique infernale, puissante onde de choc atmosphérique, etc.

De plus, une onde de pression d’ampleur incroyable se propage dans le sol à environ 5 km à la seconde. Cela se produit à la manière d’une onde sismique causée par un tremblement de Terre, mais d’une amplitude inconcevable. Cette onde va bien sûr causer une panoplie de changements dans la croûte terrestre locale, lesquels nous intéressent particulièrement dans le cas du présent géosite : des fractures coniques dans la pierre qui subsistent même après que la Terre ait effacé la majorité des traces les plus évidentes de l’impact.

Sur les traces des impacts météoritiques anciens

Il pourrait sembler naturel que l’on doive reconnaitre facilement un cratère d’impact météoritique sur Terre, tout comme sur les autres planètes ou lunes rocheuses du Système solaire. On n’a qu’à penser à la surface de la Lune, qui est criblée de cratères. Or, il existe deux différences majeures entre la Terre et les autres astres rocheux tels que la Lune, Mercure ou Mars : la Terre a une atmosphère importante et possède une dynamique de surface alimentée par sa chaleur interne.

L’atmosphère terrestre est à l’origine de plusieurs agents de changements de la surface : des agents d’érosion et de météorisation. La surface de notre planète est en effet constamment façonnée par des agents d’érosion comme le vent, l’écoulement de l’eau, la fonte de la neige, le déplacement des glaciers, etc. Ils « arrachent » du matériel à certains endroits pour ensuite le transporter ailleurs, où il va se déposer (il s’agit de « sédimentation »). Même laprésence de vie sur notre planète contribue au changement d’apparence de sa surface ; on pourrait par exemple penser aux lichens, qui dégradent la roche. Il ne faut oublier, non plus, les agents de météorisation, comme le cycle gel-dégel, qui peuvent faire éclater les roches. Tout cela, à long terme, change indéniablement le paysage.

Par ailleurs, la Terre est la plus grosse planète rocheuse de notre Système solaire. Contrairement aux autres astres rocheux, son intérieur ne s’est pas complètement refroidi encore, ce qui engendre de lents mouvements de convection de magma dans son manteau, source des mouvements des plaques tectoniques constituant sa surface. Ce sont ces mouvements qui, avec les millions d’années, créent des chaînes de montagnes, des failles, des enfouissements de continents, etc. On observe d’ailleurs souvent du volcanisme aux limites des plaques tectoniques. La dynamique interne de la Terre contribue donc elle aussi à effacer les traces d’impacts anciens.

Le cratère d’impact le mieux préservé de la surface de la Terre est le Meteor Crater, en Arizona, aux États-Unis. La raison de cette préservation est bien simple : il est relativement récent (âgé de seulement ~50 000 ans), et il est situé dans un désert où moins d’agents d’érosion sévissent qu’à d’autres endroits sur Terre. Laissons passer quelques dizaines de millions d’années et parions que le cratère aura en bonne partie disparu ; on ne parlera plus, alors, de « cratère » mais plutôt d’« astroblème ». Il faudra ainsi chercher d’autres indices, beaucoup plus subtils ceux-là, pour en détecter la présence.

Cela étant dit, après des centaines de millions d’années suivant un impact majeur, l’un de ces indices qui peut être encore observé dans la pierre est la présence de nos fameux cônes de percussion. Ces roches locales, fracturées, sont toujours situées dans un anneau de plus ou moins grande taille autour du point d’impact : c’est dans cet anneau que les conditions de pression étaient adéquates pour fracturer la roche ainsi. Dans le cas précis de l’Astroblème de Charlevoix, on retrouve les cônes de percussion les mieux définis dans un rayon de 5 à 7,5 km autour du point d’impact, soit le mont des Éboulements.

Terminons en mentionnant qu’en géologie, les pierres transformées par les impacts météoritiques (métamorphisme de choc) font partie de la famille des impactites ; les cônes de percussion en font partie, mais il y a plusieurs autres types d’impactites. D’ailleurs, on peut observer de beaux exemples de dykes de brèches d’impact en visitant le géosite LÉ1 – Les Éboulements 1 – Impactites de Cap-aux-Oies.