ISLE-AUX-COUDRES

SHALES DE LA POINTE DE L'ISLET

Shales de la pointe de l'islet

LOCALISATION

Coordonnées : 47° 22,1880’ N., 70° 25,8715 O

Prendre le traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive pour l’Isle-aux-Coudres. Prendre le chemin des Coudriers vers l’ouest sur 7 km. Tourner à droite sur le chemin de l’Islet jusqu’au bout où vous trouverez un stationnement. Le site peut être sous l’eau à marée haute.

Description sommaire du site :

Ce site permet d’observer des roches des Appalaches sur l’Isle-aux-Coudres. Il s’agit de roches qui se sont fort probablement mises en place en milieu marin. Le site permet aussi d’apercevoir les trois domaines géologiques de Charlevoix : le Bouclier canadien, les Basses-terres du Saint-Laurent et les Appalaches.

Géologie locale :

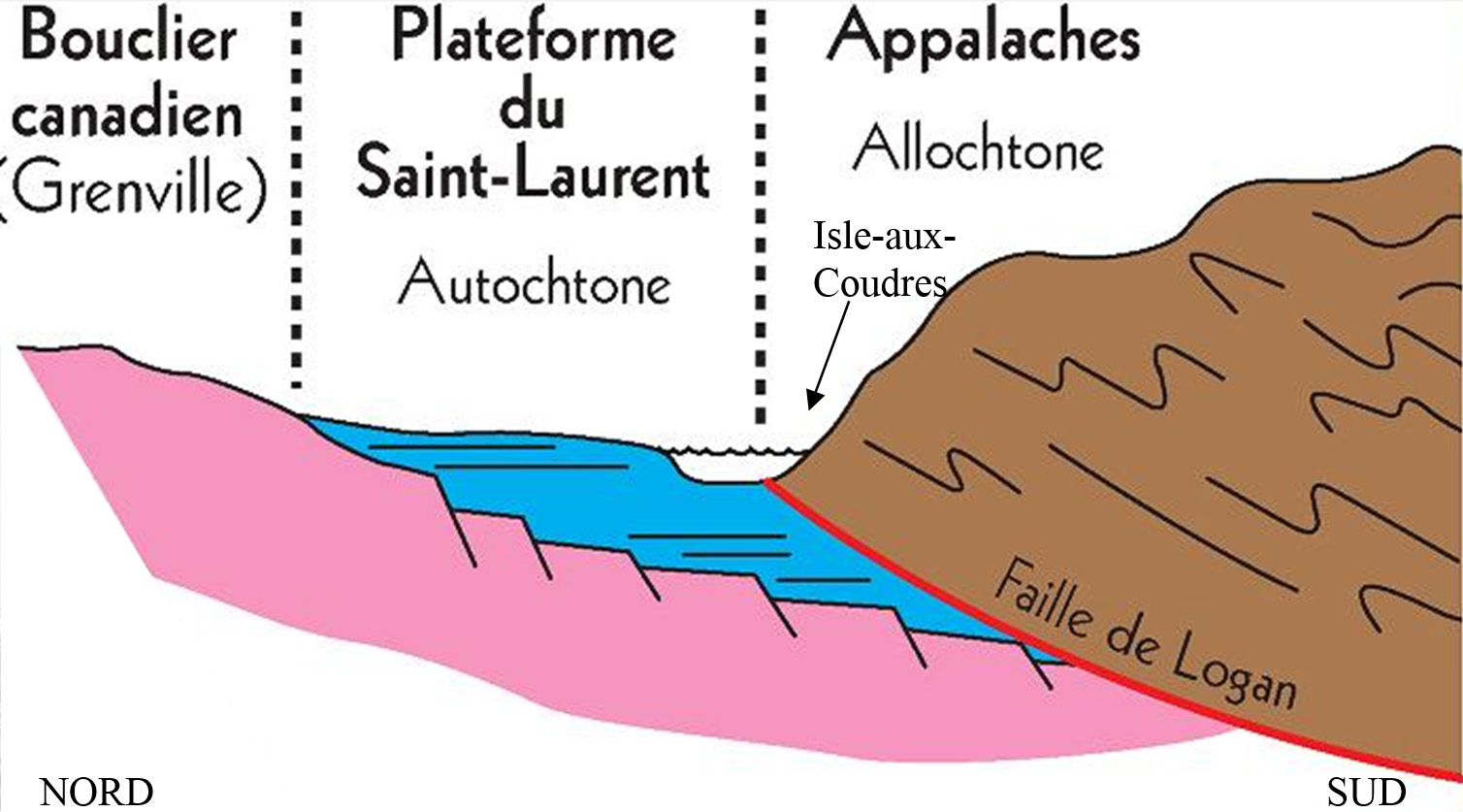

L’Isle-aux-Coudres est associée au territoire géographique de Charlevoix, mais au point de vue géologique, l’île appartient à un domaine complètement différent. Elle fait partie des Appalaches, dont on aperçoit les sommets en regardant vers la rive sud du fleuve. Ce que l’on aperçoit au nord du fleuve est le Bouclier canadien, beaucoup plus vieux (plus d’un milliard d’années).

Il y a entre 650 et 440 millions d’années, les Appalaches se sont formées en milieu marin à des centaines, voire des milliers de kilomètres de Charlevoix. Elles sont composées essentiellement de roches sédimentaires et volcaniques. Étant sur une ancienne plaque tectonique différente de celle du Bouclier canadien, les Appalaches se sont approchées jusqu’à constituer la rive sud du Saint-Laurent.

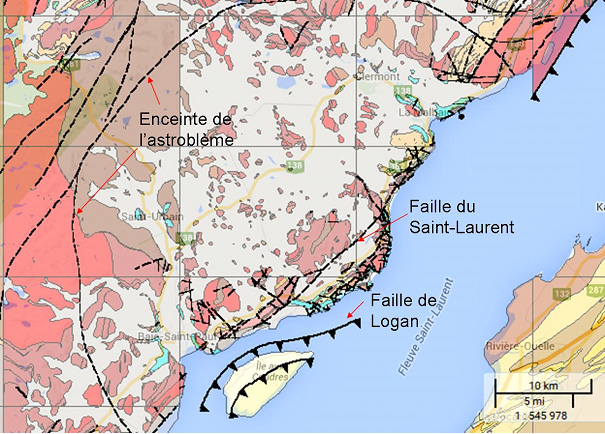

Il y a environ 400 millions d’années, un astéroïde d’environ 4,5 kilomètres de diamètre est venu frapper la croûte terrestre, ce qui a affecté les formations rocheuses présentes dans la région de Charlevoix, c’est-à-dire la chaîne de montagnes des Laurentides, les roches de la Plate-forme du Saint-Laurent et peut-être une partie des roches des Appalaches, qui ont d’ailleurs poursuivi leur déplacement vers le Bouclier à la suite de l’impact (figure 1). Il est aussi possible que les Appalaches et les sédiments de la Plate-forme du Saint-Laurent étaient séparés par une mer à cette époque. Aujourd’hui, la limite entre les Appalaches et les Basses-terres du Saint-Laurent, autrefois active, est appelée la ligne Logan par les géologues. (figure 2).

Formation des shales:

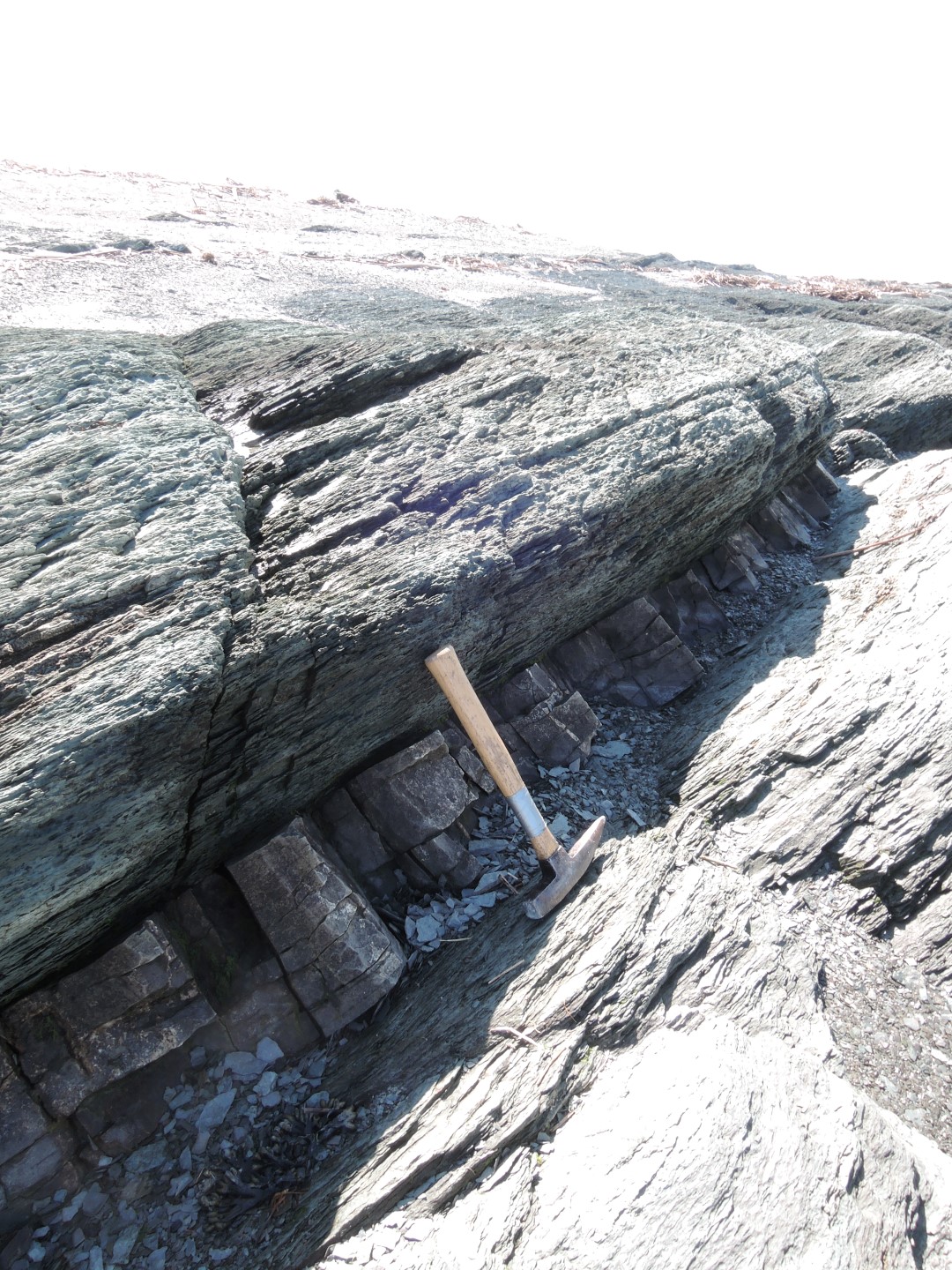

Les roches observées à la pointe de l’Islet sont des roches sédimentaires à grains très fins, probablement de la taille du silt1, c’est-à-dire plus fins que le sable mais plus grossiers que l’argile. À l’origine, le dépôt de sédiments était essentiellement de la boue. Lorsque cette boue a été enfouie dans la croûte pendant des millions d’années de sédimentation, la température et la pression des sédiments qui se sont déposés au-dessus (parfois sur plusieurs centaines de mètres, même sur plusieurs kilomètres d’épaisseur) l’ont transformée en roche qu’on appelle « pélite ».

Ici, il s’agit d’une pélite fissile appelée shale, c’est-à-dire une roche à grains très fins qui se débite en couches minces ou en feuillets, même à mains nues. Elle est « fissile » parce qu’elle contient beaucoup de minéraux argileux. Les minéraux argileux sont des micas2 très petits, quasi invisibles à l’œil nu. Les micas ont cette particularité de se déposer à plat et leurs surfaces sont chargées électriquement, de sorte qu’elles se collent facilement les unes aux autres. Elles forment ainsi des couches avec des cristaux qui ont presque tous la même orientation.

La teinte verdâtre de la roche serait due à la présence de minéraux argileux qui contiennent du fer. Ce type de shale vert se trouve généralement en milieu marin, sur le plateau continental. D’après sa composition, il pourrait être un produit de l’érosion des roches du Bouclier canadien. Un autre indice que la roche s’est déposée en milieu marin est la présence de petits lits centimétriques discontinus de calcaire ; or, le calcaire ne se trouve typiquement qu’en milieu marin.

Les shales sont donc une belle incursion dans une province géologique à l’origine complètement différente du reste de la région de Charlevoix.