ISLE-AUX-COUDRES

CALCAIRES DU BOUT-D'EN-BAS

Calcaires du Bout-d'en-Bas

LOCALISATION

Coordonnées : 47° 25,587′ N, 70° 18,880′ O

À partir de Baie-Saint-Paul, via la route 362, prendre le chemin pour Saint-Joseph-de-la-Rive. Prendre le traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive pour l’Isle-aux-Coudres, puis le chemin des Coudriers vers l’est sur 6,3 km. Tourner à gauche sur le chemin du Bout d’en Bas. Le site peut être sous l’eau à marée haute.

Description sommaire du site :

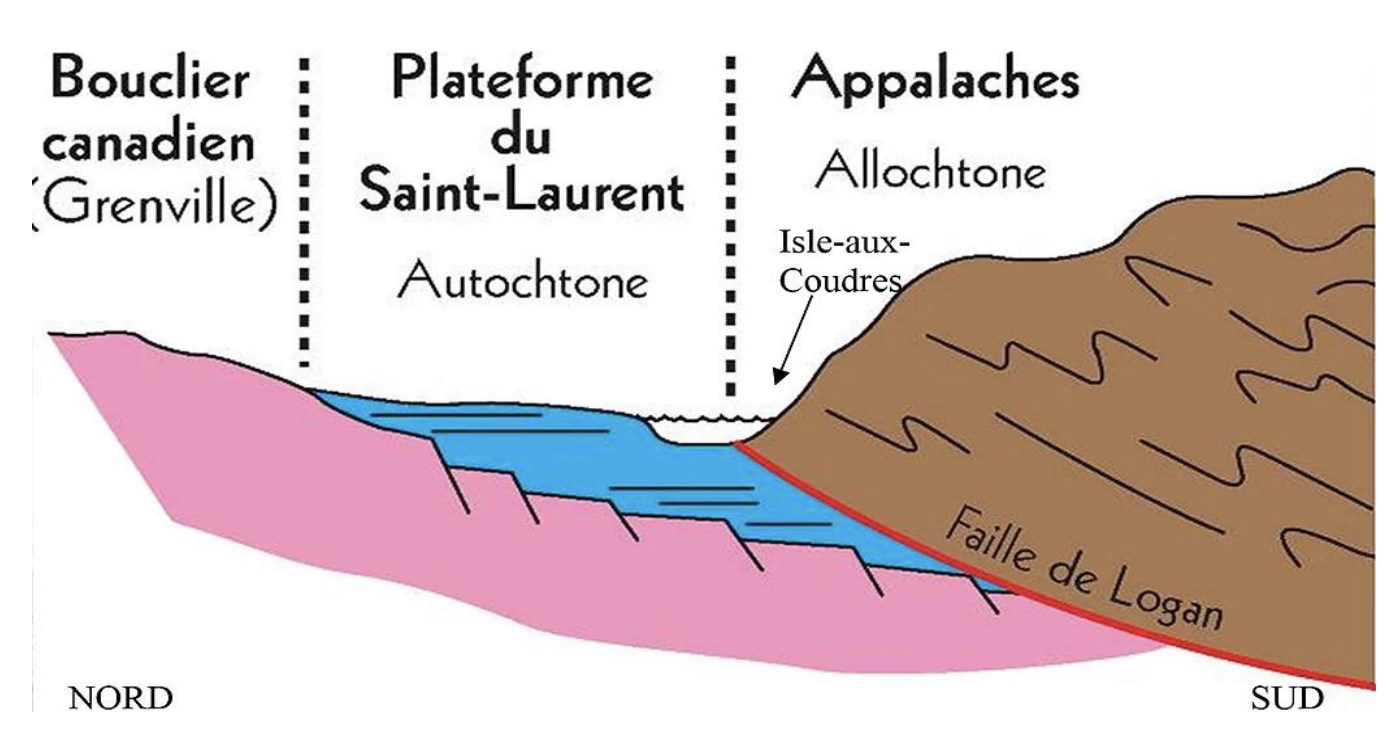

L’Isle-aux-Coudres fait partie du territoire géographique de Charlevoix, mais au point de vue géologique, l’île appartient à un domaine complètement différent de celui de la rive nord du fleuve. L’île fait effectivement partie du domaine géologique des Appalaches, une entité composée essentiellement de roches sédimentaires et volcaniques (voir géosite IAC 1 pour en savoir plus sur les Appalaches).

Géologie locale :

Les roches observées à la pointe du Bout d’en Bas sont des roches sédimentaires de granulométries diverses qui, à l’origine, étaient des sables, des boues et des argiles. Ces sédiments se sont probablement mis en place en milieu marin, car dans la roche, les grains de sable sont soudés entre eux par du calcaire. Or, le calcaire ne se forme généralement qu’en milieu marin. Il y a donc tout lieu de croire que les sédiments à l’origine de ces roches proviennent de l’érosion de roches plus vieilles du côté des Appalaches au sud et du Bouclier canadien au nord et qui ont été transportés ensuite jusqu’en milieu marin.

Les roches présentent une surface assez particulière qui ressemble à de la peau d’éléphant (figure 1). Cette texture est le résultat de l’intersection de deux plans. Quels sont ces plans?

On sait d’une part qu’il s’agit d’une roche sédimentaire à cause de sa texture et de sa composition. Ces roches sont formées de sédiments qui se déposent en couches successives. Les couches individuelles sont limitées par des surfaces appelées plans de litage, marquant soit une lacune dans le dépôt, soit des changements des conditions de dépôt ou encore des changements de composition des sédiments. On peut voir ainsi une succession de lits appelée stratification. Cette stratification peut être plus ou moins marquée, selon les minéraux contenus dans la roche. Dans le cas présent, on sait que la roche contient des minéraux argileux. Or, les minéraux argileux sont souvent en forme de bâtonnets ou de plaquettes, et lorsque ces minéraux se déposent et sont enfouis sous les sédiments subséquents, ils ont tendance à se réorienter à l’horizontale. Cela a pour effet d’accentuer la stratification.

Sur ce site, on peut distinguer des lits justement à cause des lacunes dans les dépôts et aussi des changements minimes de leur composition (figure 1).

D’autre part, ce qui donne à la roche une texture en peau d’éléphant est lié au fait que le litage est recoupé par une autre structure qu’on appelle clivage. Ce clivage est une famille de plans de fracture plus ou moins parallèles selon lesquels la roche se débite. Lorsque la fracturation est intense, c’est que la roche a subséquemment subi une pression qui l’a déformée : en ce sens, si l’on observe attentivement les roches de l’affleurement, on notera des plis de faible amplitude qui témoignent d’un tel processus. C’est donc l’intersection du litage et du clivage qui donne cet aspect de peau d’éléphant à la roche.

Par ailleurs, à certains endroits sur l’affleurement, la roche prend l’aspect d’un hérisson de pierre avec des petits pics centimétriques acérés qui pointent vers le haut (figure 2). Ce type de structure est observé généralement dans des terrains calcaires, où la roche contient de la calcite (ou carbonate de calcium). À la pointe du Bout d’en Bas, c’est le ciment des roches, le liant qui tient les grains ensemble, qui est calcaire. On vient de voir que la roche montre des plans de faiblesse : le litage et le clivage. Avec le temps, le calcaire finit par se dissoudre dans l’eau, particulièrement si cette eau est le moindrement acide. Cela se produit surtout lorsque ces roches, qui ont été longtemps enfouies, finissent par arriver près de la surface avec le soulèvement de la croûte terrestre : la roche, spécialement dans ses plans de faiblesse, est alors exposée à la pluie et à l’action des végétaux, qui contribuent à cette acidité.

- soulèvement de la croûte ;

- exposition aux intempéries ;

- fracturation de la roche (figure 1) ;

- pénétration de l’eau dans les fractures (plans de litage et de clivage) et dissolution de la roche dans les surfaces exposées aux fluides ;

- formation des pics (figure 2) qui peuvent prendre plusieurs siècles à se développer.